"Il mio unico piacere, perciò, era quello di pascermi di chimerici progetti per recuperare la libertà senza la quale non volevo più vivere. Non facevo altro che pensare alla fuga perchè ero persuaso che ci sarei riuscito soltanto a forza di pensarci".

Sono queste le parole con cui Giacomo Casanova meditava la sua fuga dalle temibili prigioni di Palazzo Ducale in cui era stato rinchiuso, divenuta oltremodo celebre perchè avvolta da un alone di mistero, tra realtà e fantasia.

La giustizia alla Serenissima era qualcosa di molto serio! Considerata incorruttibile e assolutamente imparziale, non guardava i faccia a nessuno, in nome della più cristallina legalità. La Repubblica, infatti, teneva un vero pugno duro verso malfattori e delinquenti, di qualsiasi estrazione sociale questi fossero.

Il luogo dove si amministrava la giustizia era proprio Palazzo Ducale, in cui avevano avvio tutti i procedimenti giudiziari, oggi diremmo civili e penali. Bastava poco perchè si desse inizio ad un processo a Venezia: era, infatti, sufficiente una denuncia anonima fatta recapitare al Palazzo in forma epistolare, imbucata in particolari e scenografiche "cassette postali" marmoree, dalle sembianze tra l'umano ed il mostruoso. I casi si discutevano e si archiviavano nella Sala della cancelleria, luogo piuttosto austero, che ben rappresenta la sua funzione.

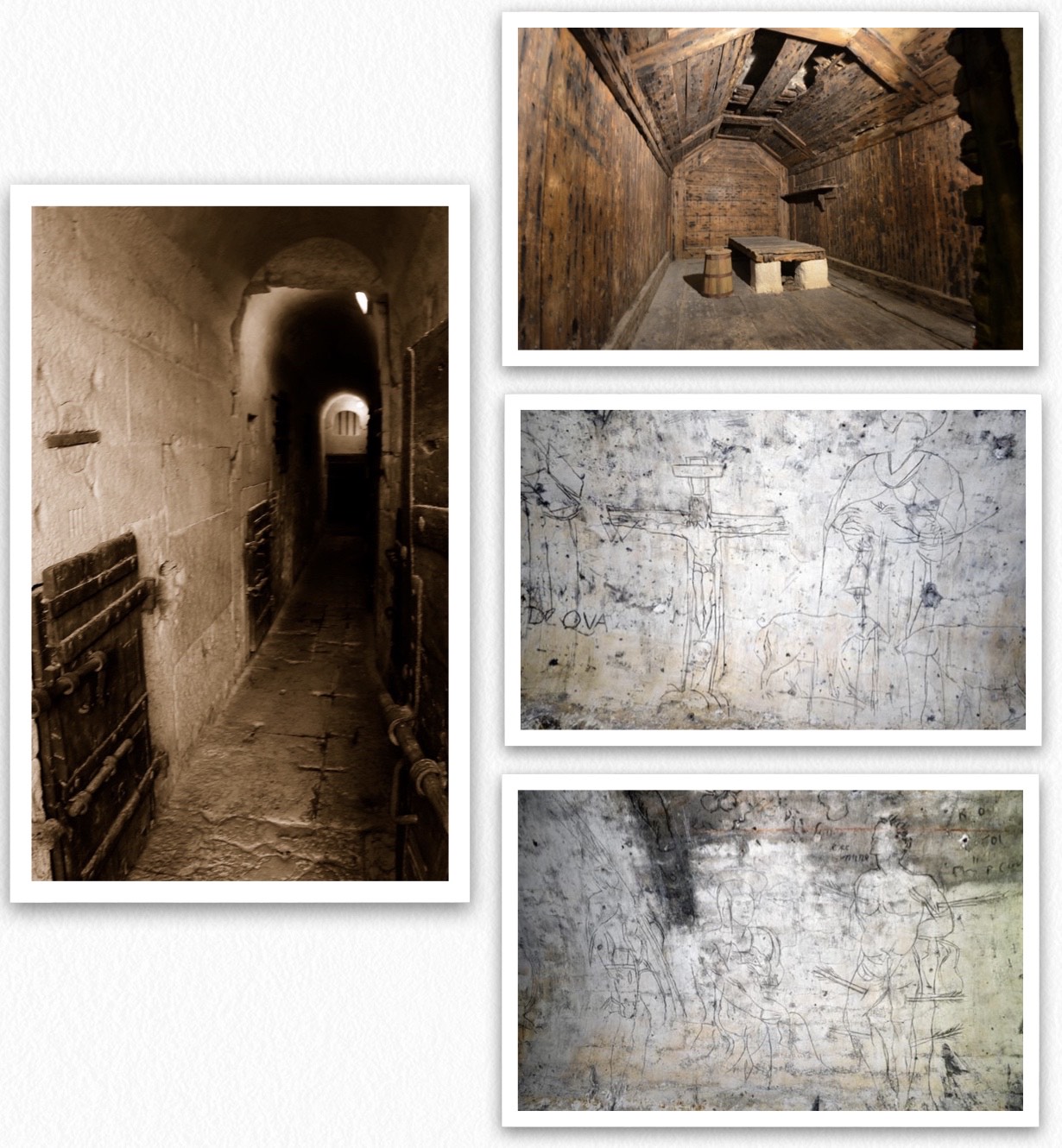

Ma la severità della giustizia veneziana si manifestava perfettamente in quella che era la Sala delle torture: un luogo angusto e spaventoso, un pozzo ligneo sulle cui strette balconate si aprivano le celle dei detenuti in attesa di giudizio. Qui si mettevano in atto pratiche in verità diffuse un po' ovunque in Europa, volte ad estorcere confessioni e verità a suon di atroci sofferenze. Quella più diffusa era il metodo della corda a cui venivano legati i polsi dei detenuti e pian piano tirati su e appesi nel vuoto, fino a confessione pronunciata. Ma la malvagità della pratica aveva anche una forma indiretta: non era certo un caso che le celle dei detenuti prospettassero su questo profondo pozzo, perchè in questo modo le urla del torturato potevano sentirsi forti e chiare, spaventare e quindi accelerare la pratica della ammissione di colpevolezza, senza grosse perdite di tempo. Diabolica Serenissima!

Molto usata anche la tortura della goccia: il prigioniero veniva immobilizzato ad una sedia, tirandogli la testa all'indietro e sulla sua fronte veniva fatta cadere una goccia di acqua gelida. Sempre nello stesso punto, con una cadenza ben precisa. Col tempo questo portava alla pazzia, ed impediva al prigioniero di riuscire a riposare e dormire, raffreddando poi l'intero organismo. La posizione forzata poi recava danni muscolari e problemi di circolazione, e se perpetrata per lungo termine questa atroce torture conduceva il malcapitato alla morte.

Si dovrà attendere il Seicento per vedere scomparire poco alla volta queste odiose azioni.

Ma dove finivano poi i detenuti ritenuti colpevoli e condannati? Ovviamente in prigione! Ogni Sestiere aveva le sue carceri, in cui si scontavano reati minori: per i debitori, ad esempio, si aprivano i cancelli delle carceri di San Marco, situate alle Mercerie, attuale via dello shopping; i cattivi di guerra erano rinchiusi invece nei Gabioni di Terranova, dove attualmente sorgono rigogliosi i Giardini di Napoleone in Riva degli Schiavoni; e poi c'erano le carceri di Rialto che sorsero quando in zona si istituì il Presidio dei Magistrati.

Ma i delitti gravi venivano scontati nelle più temibili prigioni di Palazzo Ducale. Eh già, perchè nella dimora del Doge non si amministrava solo la giustizia, non si svolgevano solo i processi, ma si detenevano anche i delinquenti, e queste strutture erano senza dubbio le più ostiche e i luoghi più duri in cui trascorrere gli anni di reclusione. Anche in questo caso la natura dei reati coincideva con collocazioni differenti: all'interno del Palazzo trovavano spazi i pozzi, le carceri dei piani bassi, i piombi posti nel sottotetto, e dal XVI secolo le Prigioni nuove, al di là di Rio di Palazzo.

I pozzi, le prigioni più dure

I pozzi erano senza dubbio il luogo più duro in cui scontare le proprie colpe. Situate nei piani bassi di Palazzo Ducale, vi si accedeva grazie ad una scala posta in prossimità del trionfale Scalone dei Giganti, l'importante scenografia dell'investitura dei Dogi. Il nome lo devono alla loro collocazione all'interno della struttura, quel piano così basso che nei giorni di alta marea si allagava divenendo un vero e proprio pozzo. Ma in realtà non c'è traccia storica di questo appellativo fino al XVI secolo, perchè queste carceri erano conosciute col nome di prigioni dei signori capi, successivamente indicate come forti e poi ancora come orbe. Il nome pozzi venne fuori solo dopo la realizzazione delle Prigioni nuove.

Si sviluppavano per 2 piani, ed ognuno ospitava 9 angusti vani. La struttura era a "cerchi concentrici": le celle occupavano la parte centrale del piano, e tutto intorno vi girava un corridoio in cui circolavano soltanto i custodi per la sorveglianza dei detenuti e la somministrazione delle razioni di cibo attraverso piccole finestrelle. Questo voleva significare che le celle non avevano alcun contatto con l'esterno, prive di aria e di luce diretta: l'unica luce che vi arrivava era quella delle finestre quadrate del corridoio. Troppo poco per riuscire ben a distinguere il giorno dalla notte, il buono dal cattivo tempo. Queste erano tutte pressoché uguali: piccole, anguste e col soffitto voltato, ma tanto basse a punto che non tutti detenuti riuscivano ad assumere una posizione eretta. E pensate che la statura media ai tempi era nettamente inferiore a quella attuale.

La struttura portante era in pietra d'Istria, blocchi grossi e soldi, completamente rivestita in tavole di legno di larice, dalle pareti al pavimento, spesso anche il soffitto. Unico "arredo" un tavolaccio utilizzato come letto. Le celle erano identificate con numeri romani capovolti, con delle singolarità: al piano primo la numerazione arrivava fino a X (10) perchè il VI e il VII (6 e 7) indicavano la stessa cella, mentre a quello superiore si contavano solo VI stanzette poiché 3 celle furono destinate ad altra funzione: nell'Aprile del 1564 fu infatti collocata un'infermeria per l'assistenza sanitaria dei detenuti.

Nei pozzi venivano rinchiusi i detenuti rei dei delitti più gravi, a da qui non sempre si usciva vivi. Per questo molti di loro cercavano di lasciare una traccia del loro passaggio incidendo il legno o la pietra: è facile ritrovare, durante la visita a questi spazi, iscrizioni e graffiti, eredità dei delinquenti richiusi. Non solo segni lasciati con mano tremante però, ma addirittura anche vere e proprie meraviglie, opere della mano esperta di un artista del tempo. E' il caso della cella X del piano primo in cui fu ritrovato con i restauri di fine Novecento una vera e propria opera d'arte. Si tratta di un ciclo di graffiti ispirati all'arte figurativa veneziana del Cinquecento e rappresenta, su una parete, la Vergine col Bambino attorniata dai Santi Rocco, Sebastiano e Benedetto, mentre su quella opposta è invece il Cristo in croce con San Rocco che reca in mano una campanella accompagnato da due maiali. Il lavoro musivo si deve a Riccardo Perucolo, giovane pittore di affreschi di Conegliano. Alla metà del Cinquecento fu rinchiuso ai pozzi dall'Inquisizione con la terribile accusa di eresia luterana. Il giovane, tuttavia, non vi rimase molto in quelle carceri perchè terrorizzato dalle torture e dalle condizioni disumane delle celle confessò e fu così presto liberato. Ebbe però il tempo di allietare il soggiorno degli altri detenuti con la sua opera, rimasta per secoli sotto uno spesso strato di sporcizia, eseguita con un chiodo per incidere le figure su uno strato di calce fresca e di un pennellino imbevuto di acqua mista a polvere di carbone per riempire i solchi. Liberato dai pozzi l'artista visse 20 anni circa nella menzognera fede alla chiesa romana, pur continuando al credere nella chiesa riformista: e questo gli costò la vita, con un pubblico rogo nella Piazza del Mercato della sua città nel 1568.

I Piombi, per i detenuti di riguardo

Vita migliore avevano invece i detenuti rinchiusi ai piombi: erano infatti il luogo dove scontavano le loro pene i nobili e i prigionieri del Consiglio dei Dieci, oppure i rei di reati brevi e tuttavia poco gravi. Queste prigioni erano così chiamate grazie alla loro collocazione all'interno del Palazzo: si trovavano infatti al di sopra della Sala dei Tre Capi, al di sotto del tetto di copertura, realizzato con delle lastre di piombo. La costruzione dei piombi è successiva a quella dei pozzi: il Consiglio dei Dieci, infatti, stabilì che la giustizia veneziana necessitasse di un luogo di detenzione meno duro delle carceri dei piani bassi, col fine di rinchiudervi i detenuti macchiatisi di delitti minori. L'ufficializzazione arrivò con un decreto datato 15 Marzo 1591. Ebbero tuttavia una vita piuttosto "breve": soltanto poco più di due secoli.

Queste carceri erano divise in solo 6 celle, realizzate con dei tramezzi in legno di larice inchiodati tra loro e rese solide da robusti elementi in ferro. La loro dimensione variava tra i 2 e i 4 metri per lato. Anch'esse erano poste centralmente rispetto al corridoio perimetrale, e ricevevano la luce indiretta grazie alla corrispondenza quasi perfetta delle loro finestre con quelle del sottotetto, poste sul lato che affaccia su Rio di Palazzo. Ma rispetto ai pozzi erano illuminate artificialmente anche di notte. Il soffitto invece non era in piombo, almeno non dal lato interno, ma rivestito di tavolacci di legno.

La differenza sociale dei detenuti qui era piuttosto netta: quelli dei piombi godevano di alcuni privilegi, come la possibilità di farsi recapitare oggetti dall'esterno, suppellettili, ma anche cibo di qualità e finanche fiaschi di buon vino. Beneficiavano anche di una piccola dote di danaro per le loro necessità, soddisfatte poi dai custodi, e dell'assistenza medica grazie alla presenza dell'infermeria.

Personaggi illustri furono rinchiusi un quelle celle, tra cui Daniele Manin, Nicolò Tommaseo e Paolo Antonio Foscarini. Si pensa che il luogo descritto da Silvio Pellico ne "Le mie prigioni" fossero proprio i piombi, ma in realtà si tratta di un luogo diverso, poichè egli racconta di una cella sempre posta nel sottotetto ma in corrispondenza della Cappella Palatina. Ma nell'immaginario comune i piombi sono associati al nome di Giacomo Casanova. Il libertino veneziano fu qui rinchiuso per ben un anno e tre mesi, dal 25 Luglio 1755 al 31 Ottobre 1756, accusato di vari reati, come frode e brogli nel gioco d'azzardo, che lui tanto amava, di massoneria, calunnia, stregoneria e sicuramente, conoscendo le sue viziose e impenitenti abitudini, anche di libertinaggio. Trent'anni dopo la sua incarcerazione Casanova nella sua "Storia della mia fuga dai piombi" racconta il fatto più celebre legato a queste prigioni, ossia la sua evasione, tra realtà e licenzioso romanzo. I piombi erano considerati un luogo assolutamente sicuro e a prova di evasione. Eppure nella notte del 31 Ottobre del 1756 Casanova con la sua astuzia e la sua caparbietà riuscì a scappare. Egli narra di aver eseguito, durante le settimane precedenti e del tutto "indisturbato" da occhi indiscreti, un foro nel soffitto della sua cella. In quella celebre notte lo attraversò riuscendo a raggiungere il tetto esterno e qui, come un acrobata esperto giunse ad un abbaino che lo condusse poi all'interno del Palazzo. Qui però pare avesse incontrato un custode che non lo riconobbe e, anzi, lo scambiò per un visitatore rimasto rinchiuso per errore: costui gli aprì il grosso portone e gli consentì tranquillamente di uscire, liberando inconsapevolmente un prigioniero. E così, Casanova entrato in quel Palazzo in manette vi uscì dalla porta principale, alla volta della libertà e di nuove impenitenti avventure.

Verità o fantasia? Bhe, chi può dirlo? Ma concediamoci un po' di sano romanticismo e lasciamoci sedurre dalle suadenti parole del grande seduttore Giacomo Casanova...

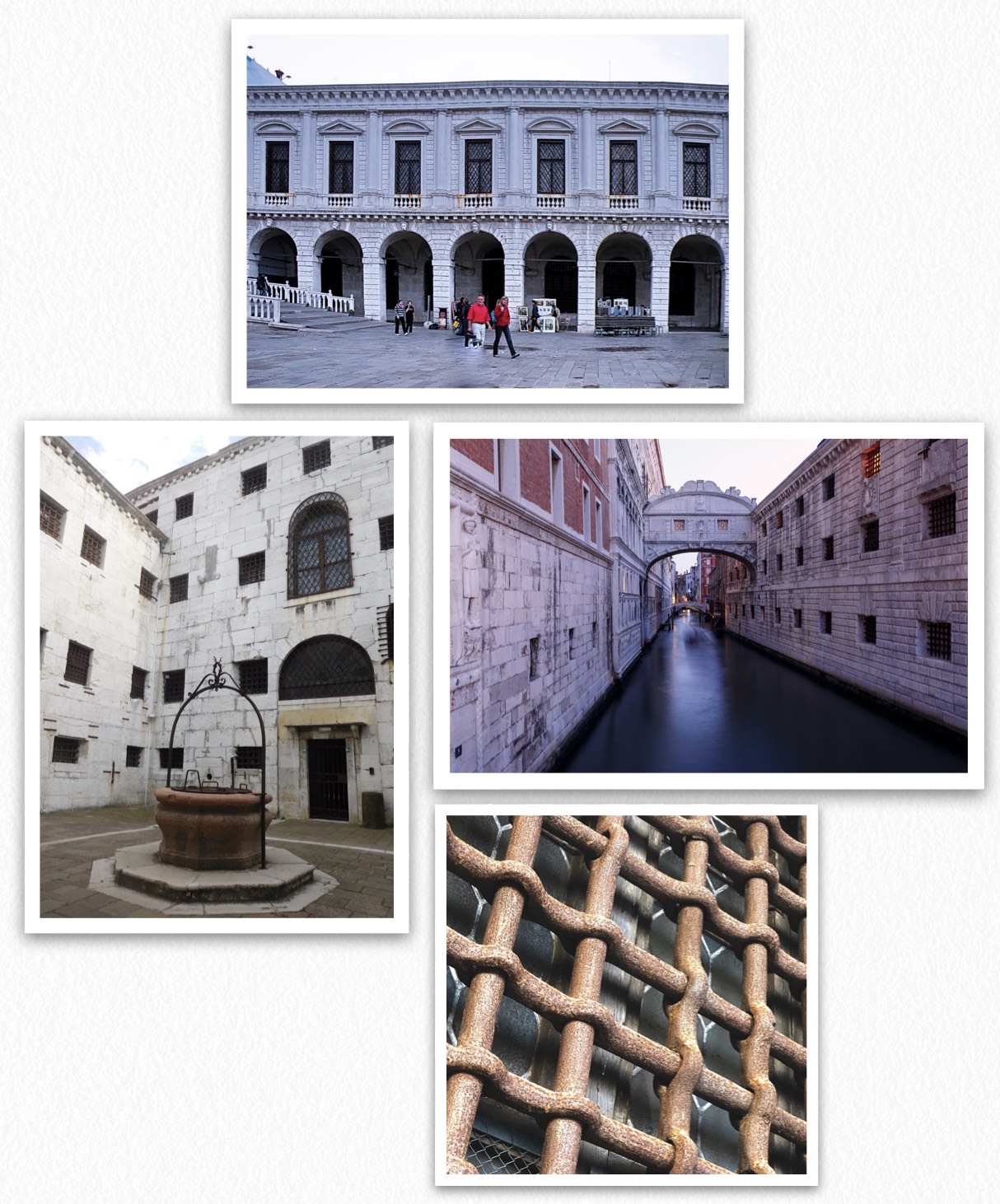

Le Prigioni Nuove, le prime carceri di Stato

Le carceri collocate all'interno di Palazzo Ducale si rivelarono presto insufficienti al numero sempre più crescente di crimini da punire con la reclusione. Non solo. Cominciò a divenire insostenibile l'aria maleodorante che risaliva dai pozzi ed invadeva una zona del cortile: le condizioni dei carcerieri erano diventate piuttosto malsane ed occorreva migliorarle. Si decise quindi di porre edificazione ad una struttura esclusivamente dedicata alla detenzione: sorsero così le Prigioni Nuove, il primissimo esempio in Europa di costruzione uni funzionale avente come destinazione le carceri di Stato. La scelta cadde su uno spazio non distante dal Ducale, quello al di là di Rio di Palazzo. La struttura fu iniziata con progetto di Giovanni Antonio Rusconi nel 1563 e fu poi ripresa da una firma celebre dell'architettura del tempo, Antonio da Ponte, autore poi del Ponte di Rialto. L'intento era quello di creare una struttura ampia, dove le condizioni di detenzione fossero migliori, garantendo aerazione ed illuminazione naturale, spazi ampi e salubri. Questo si assicurò grazie alla scelta di creare un ampio cortile interno in un palazzo isolato, libero da tutti e quattro i suoi lati, permettendo alla luce di penetrare da ogni parte. L'edificio non doveva avere fronzoli o ornamenti ma rappresentare bene la sua funzione. Si presentava quindi con una struttura molto robusta che lasciava percepire la sensazione di forza, pur mantenendo una discreta eleganza grazie alle scelte stilistiche di Da Ponte.

Soltanto due i piani, con la facciata principale aperta sulla Riva degli Schiavoni: un massiccio e alto portico con sette arcate di pilastri quadrangolari completamente rivestiti in bugnato di pietra d'Istria, e come unico ornamento le teste marmoree poste come chiave di volta. Un cornicione a mensolette fa da appoggio per il secondo piano in cui ad ogni arcata sottostante corrisponde perfettamente un'ampia e snella apertura, ognuna delle quali racchiusa tra semicolonne doriche che trovano uno slancio maggiore grazie alla presenza dei piedistalli. Chiudono il piano delle piccole balaustre a colonnine e dei timpani arcuati alternati a quelli triangolari, per smorzare una eventuale sensazione di monotonia. Il tutto è chiuso con un ampio cornicione a mensole. La facciata che si innalza dalle acque di Rio di Palazzo ricorda un vero e proprio fortino: tre ordini di piccole finestre quadrate in una parete connotata da un semplice disegno di bugnato a fasce orizzontali che amplificano l'andamento e rafforzano la fuga prospettica verso il Ponte della Canonica.

Tutte le aperture, interne ed esterne, sono dotate di robuste inferriate, e vi consiglio di soffermarvi a guardarle da vicino perchè si presentano con un intreccio metallico davvero singolare ed affascinante, come se si trattasse di un tessuto ingigantito da un microscopio. Pensate che non furono collocate in un secondo momento, ma furono montate durante l'edificazione: furono inserite nella loro base ed il resto dell'edificio fu costruito praticamente intorno a loro. Pensare di svellerle o tagliarle è del tutto impossibile, chiaro segnale di forza da parte della Serenissima. Dietro le inferriate del portico del piano terra c'era una grande cella comune detta Giustiniana formata da due camerotti, il castello e la città, ognuno dei quali era capace di ospitare circa venti detenuti.

Internamente al palazzo trovavano spazio un numero tale di celle capaci di ospitare fino a 400 prigionieri: la suddivisione era rigorosa e seguiva la gerarchia della gravità dei reati commessi.

Tutti i carcerati godevano delle raccolte fondi che la Confraternita presieduta dal Patriarca istituiva in loro favore, per alleviare le loro pene.

All'interno della struttura trovava collocazione anche la Magistratura "i Signori della notte al criminal", costituita da sei membri, ognuno rappresentante di un sestiere, con compiti di sorveglianza, polizia e istituzione dei processi.

I prigionieri arrivavano alle Prigioni Nuove dopo esse stati processati a Palazzo Ducale: per questo si ideò un collegamento diretto tra la costruzione nuova e quella esistente. Ed il collegamento non è altro che uno degli emblemi di Venezia: il Ponte dei Sospiri. Completamente rivestito in legno al suo interno e diviso in due corridoi separati, uno per senso di marcia, deve il suo nome ai sospiri tirati dai detenuti nel vedere per l'ultima volta il mondo esterno. Realtà o poetica leggenda? Domanda lecita poiché in verità dalle finestre del ponte ben poco si vede della Laguna e della Venezia "esterna". Certo è che vide più lacrime che sorrisi.

Oggi definito come il ponte degli innamorati. Si, ma innamorati della libertà ormai perduta...

Lascia un commento